酒蔵のある風景(明治・大正)

明治34年(1901)夏の福光屋。土用干しの頃でもあろうか。看板には当時の銘柄である「万歳」の文字が見える。現在の代表銘柄「福正宗」の命名は、十一代目松太郎と思われる。「福」の原義は、祭に参加した者がもらうお神酒である。〈示〉は神を、つくりの部分は酒を入れるつぼを表わす。〈正宗〉は"せいしゅう"、つまり「清酒」を意味するとも言われている。

大正13年、金沢で陸軍大演習が行なわれ、摂政殿下地方行啓の折り、御用酒を拝命する。荷車に積まれた木箱には機械瓶1ダースが入っている。右端が松太郎。この頃には「福正宗」の看板が見える。

冷蔵蔵の前に並べられた四斗菰樽と一升瓶。「福正宗」の書体は、昭和43年、町春草(書家)の書に変わるまで、一貫して髭文字が使われてきた。

「片桐式研米機」というヨコ式精米機での作業。よくて80パーセントの精米ができた。酒造業界の革命といわれるタテ式精米機が登場するのは昭和7、8年頃である。現在では、吟醸酒などで最高40パーセントもの精米が行なわれている。

甑(こしき)で蒸し上がった米を掬い出している。中の蔵人はワラ靴をはいており、蒸すときの蓋にはムシロがつかわれていた(現在は帆布か綿布)。甑の胴には保温のための縄が巻かれていたが、伏見などではこれに競って縄飾りをつけたという。

麹室の天井は太い骨組みだけで、あとは竹が組まれており換気しやすいようにしてあった。また、壁は二重構造で、間に籾がらやワラなどを毎年詰め替えていた。麹造りは今も昔も人手を多く必要とする。

仕込み蔵の二階にあった酛場の様子。酒造りは「一麹(いちこうじ)、二酛(にもと)、三造り(さんつくり)」といわれるが、基本的な部分では昔も今も変わらない。このころの酛は、すべて山廃酛であった。

仕込み蔵。大きな親桶は30石、手前の枝桶は7~8石くらいである。温度管理を調整し、健全な醪造りのために、親桶と枝桶3個ほどに分けて仕込み後、親桶に移す方法がとられた。足場を組んであったわけではなく、桶のヘリに3人くらいがのって、櫂入れをしていた。櫂が天井につかえないように、親桶の上は天井をぬいてあったという。

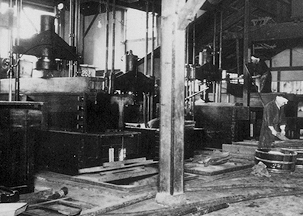

醪を入れた酒袋を並べ重ねて酒を搾る装置を「槽 (ふね)」という。福光屋の槽場には五機の水圧式槽が並んでいた。これ以前にはロクロで巻き搾ったり、天秤を使って搾ったりしていたという。奥でしている作業は、酒袋から粕をはがし、半切り桶に入れているところである。

仕込みが終わった酒を帳面につけている。二階に見えるのは酛場である。当時の酒造りでは、あらゆる工程でムシロが使われていたので、あちこちに積み上げられている。「酒粕によくワラがまじっていたりしたものです」とかつての職人はいう。

蔵の二階にあった分析室。アルコール度数をはかる蒸留機など様々な器具が並ぶ。この時代としては、伏見や灘でも珍しいほどである。よほど進んだ考え方であったことがうかがえる。